九州電気軌道から西鉄北九州線へ ~市民の“足”となった路面電車~

No. 116 令和7(2025)年9月5日

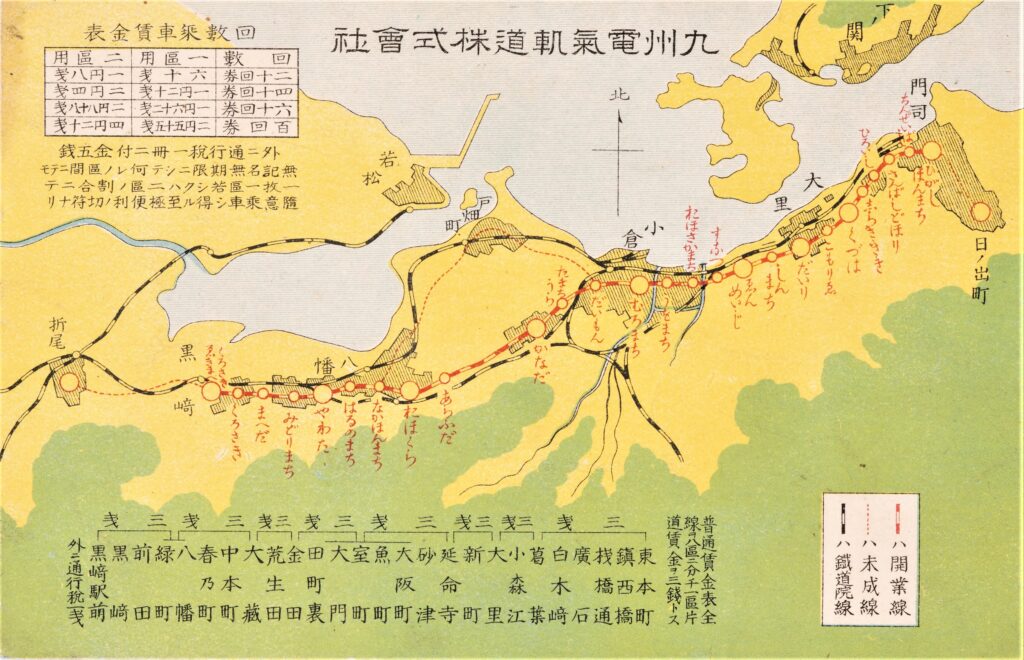

点線で予定線が描かれている

北九州市民の足として活躍した懐かしい交通機関として、路面電車を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。20世紀の終わりまで活躍した、西鉄北九州線です。

貿易港として発展していた門司、行政機関や軍事拠点が集中していた小倉、製鐵所の開設により急速に都市化した八幡を、電気軌道で結ぼうとする構想は、明治の終わりごろに浮上します。関西資本が計画した門司電気鉄道(門司~小倉間)と、福岡県内の事業家が計画した八幡馬車鉄道(のち八幡電気鉄道、小倉~八幡間)の計画が一本化され、明治41(1908)年に九州電気軌道(九軌)が設立されました。初代社長には、川崎造船所社長の松方幸次郎(明治の元勲松方正義の三男)が就任しました。

明治44(1911)年、6月に東本町~大蔵間、7月に大蔵~黒崎駅前間が開業、路面電車としての営業を開始します。大正3(1914)年には、4月に門司~東本町間、6月には黒崎駅前~折尾間が開業し、本線が全通しました。支線の建設も行われ、明治45(1912)年7月には大門~戸畑間の戸畑線が開通、大正12(1923)年から一部区間が開業した枝光線は、昭和4(1929)年に中央区(中央町)~幸町間が全通しました。若松市を除く4市を繋ぐように、路面電車が開通したのです。一部には、道路から独立した軌道(新設軌道)を走る区間もありました。

路面電車の開通は、沿線の都市化を促しました。当初は各停留場の間隔も長く、都市間交通の性質が強かったものが、市街地化と停留場数の増加により短距離客が多くなり、市街電車の役割が次第に強くなります。輸送人員も次第に増加し、昭和5(1930)年度には約3000万人を輸送しました。

会社創立直後から地元の電灯会社を買収して進出していた電気事業は、第一次世界大戦期に九軌の主力事業として成長、沿線の街や工場に電気を供給しました。北九州の工業地帯としての発展に、九軌は大きく貢献したといえます。

その後、戦時下の企業統合により、昭和17(1942)年に、九軌は魚町~北方間の路面電車を運営していた小倉電気軌道を吸収合併します。さらに、九軌を存続会社として、九州鉄道(現在の西鉄天神大牟田線など)、博多湾鉄道汽船(現在の西鉄貝塚線など)、福博電車(のちの西鉄福岡市内線)、筑前参宮鉄道(のち国鉄勝田線)が合併、西日本鉄道(西鉄)が誕生しました。すなわち、西鉄創業の地は、北九州であるといえます。

西鉄誕生後、九軌の路線は西鉄北九州線と呼ばれるようになり、引き続き市民の足として活躍しました。しかしながら、モータリゼーションの進行、国鉄→JRの近郊電車の増発等に伴う業績の悪化により、昭和60(1985)年に本線の門司~砂津間と戸畑線・枝光線、平成4(1992)年に砂津~黒崎駅前間、平成12(2000)年に黒崎駅前~折尾間が廃止されます。これにより、筑豊電気鉄道の路線の一部となった黒崎駅前~熊西間を除き、九軌由来の路線は全て廃止されました。

今回の学芸員日記で紹介したもの以外にも、北九州の発展に九軌は貢献しています。今後の学芸員日記で、紹介することができればと思っています。

(学芸員O)

【参考文献】

北九州市史編さん委員会編『北九州市史 近代・現代』産業経済Ⅰ(北九州市、1991年)

西日本鉄道株式会社100年史編纂委員会編『西日本鉄道百年史』(西日本鉄道株式会社、2008年)