戦後の食糧難

No. 88 令和6(2024)年5月3日

食糧不足というと、戦中のイメージをもたれるかもしれませんが、むしろ戦後のほうが深刻であったと言われています。日中戦争期にはじまった主要物資や消費に対する統制は戦後も続き、配給切符や配給通帳を持たずに物品を購入することができませんでした。

しかし、配給は遅配や欠配が多く、福岡県内では最長24日間、平均13日間の欠配が続く状況でした。人々は生きるために、非合法な買い出しや闇市などを利用し、法外な値段で生活必需品を入手するほかありませんでした。

小倉では主食米の配給量が、基準割当量とされていた1人1日当たり2合3勺(330g)を下回り、魚町では食料や衣料品を中心とした闇市が繁盛しました。闇米(統制下において違法に取引されるお米)の公定価格に対する倍率は昭和20(1945)年10月が最大で、49倍にまで跳ね上がりました。お米の不足は、麦や馬鈴薯(じゃがいも)などの代替食糧を中心に、輸入食糧で補われましたが、これらも十分ではありませんでした。

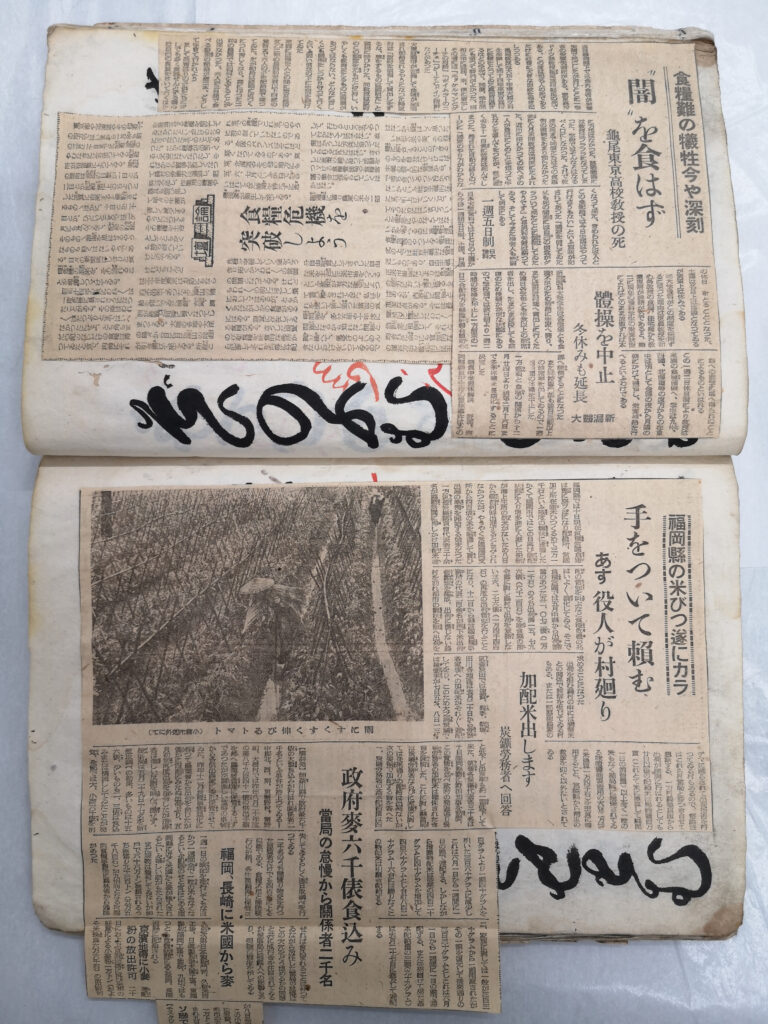

画像のスクラップブックには、「政府を信頼して買出しをするな。闇をするものは国賊だ」と国民に呼びかけた政府の指示を守り、配給される食糧だけで生活していた著名な学者が、昭和20年10月に栄養失調で死亡した記事などが切り抜かれています。

また、北九州には轟沈米と呼ばれる穀物が出回りました。関門海峡から響灘の馬島、藍島一帯にばらまかれた機雷に触れて沈没した輸送船を、若松築港組合などが引き揚げ、大豆、高粱(中国東北部などで多く栽培されるモロコシの一種)などの食糧品を配給に回したのです。海水を吸った穀物は、塩辛くて美味しくなかったそうですが、そのようなものでも当時は貴重な食糧でした。

さらに、戸畑では食糧難を緩和するため、市役所幹部が熊本や宮崎に出張し、カボチャやサツマイモを買い集めて、市民に販売したそうです。

昭和21(1946)年、占領軍による輸入食糧の放出が決定すると、県会(県議会)では現物が届かないうちから総司令官であるマッカーサーに対する感謝決議を可決しました。このことからも、食糧不足に困窮する様子をうかがうことができます。

このように、戦争が終わった後も引き揚げ(学芸員日記84「祖国へ ~引き揚げと復員~」)や食糧難など、さまざまな労苦があったことを、私たちは忘れてはなりません。

(学芸員M)

【参考文献】

北九州市史編さん委員会編『北九州市史 近代・現代』行政社会、北九州市、1987年

読売新聞西部本社編『福岡百年(下)』浪速社、1967年